1項目簡介

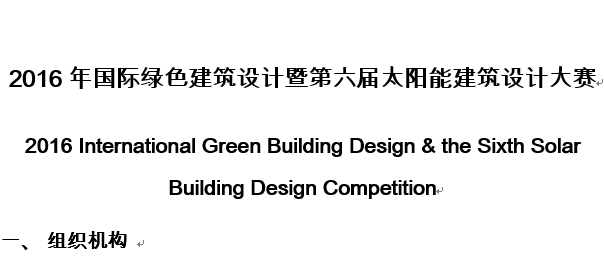

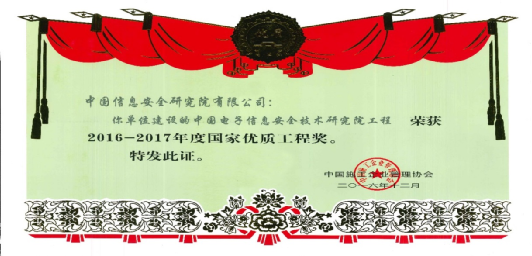

中國電子信息安全技術研究院工程位于北京市昌平區規劃未來科技城南區(C57地塊),定泗路以南,九廠路以東,東臨京承高速。項目總建筑面積160884平方米,其中地下部分60500平方米,地上部分100384平方米。本項目建筑屬于高層研發樓(A~D棟),地上六層,地下兩層,六層建筑高度為28.35米,二層裙房建筑高度為10.35米。地上建筑主要功能為展示用房、研發試驗用房和設備用房及研發配套等;地下通過共享兩層大底盤地下室連通,地下二層為自走式車庫,設備用房及部分研發配套并作為人防區(人防設計另詳);地下一層為機械式車庫和設備用房。項目申報綠色建筑運行二星級標識的建筑面積為160084m2,于2017年7月獲得綠色建筑二星級運行標識。項目效果及實景圖如圖1-1所示。  |

|

2綠色建筑主要技術措施

2.1節地與室外環境

建設用地原為空地,屬于城市新建設項目,占地范圍內無其他原有污染源。土壤氡濃度的算術平均值為845Bq/m3,不大于10000Bq/m3。可不采取防氡措施,建筑場地土壤可作為工程回填土使用。項目周圍無高大建筑物的遮擋,且四棟樓之間有較大空地,冬季可以獲得足夠的日照。玻璃幕墻主要采用無色6+12A+6mm中空鋼化Low-E玻璃,反射比不大于0.3。室外夜景照明滿足《城市夜景照明設計規范》JGJ/T163-2008的要求,控制室外照明中射向夜空和溢出場地邊界的光束,不會對周邊環境造成光污染,如圖2-1所示。

圖2-1 夜景照明實景圖

本項目充分合理地利用地下空間,地下建筑面積達60500平方米,主要功能為地下車庫,設備用房、研發配套用房等,地下建筑面積與建筑占地面積之比為104.91%。地下室共可停1025輛。其中,地下一層為自走式停車,可停522輛,含8輛無障礙停車位;地下二層為自走式,可停503輛,含5輛無障礙停車位。

項目場地內采用綠地、透水鋪裝等改善熱環境的技術措施,透水地面面積與室外地面總面積之比為57.10%。合理采用屋頂綠化方式,二層裙房屋面設為種植屋面,主要種植佛甲草,屋頂綠化面積達5960.3平方米,屋頂綠化面積占屋頂可綠化面積比例38.2%,如圖2-2所示。

圖2-2 屋頂綠化種植

本項目位于未來科技城南區,距離項目較近的公交場站位于魯疃村內,與本項目的直線距離為500米,主要包括:975路和420路。

參評建筑周圍人行區域距地面1.5m高度處,冬季最大風速4.8m/s,風速放大系數為1.1;過渡季風頻最大風向時,最大風速為2.4m/s,風速放大系數為1.3;夏季風頻最大、風速較大時,最大風速3.0m/s,風速放大系數為1.2;均滿足標準中風速低于5m/s、風速放大系數不大于2的規定。

在施工過程中,施工單位制定實施相關的環境保護措施,針對施工項目設置有完善施工組織方案,嚴格進行文明施工,制定和實施大氣污染控制、水土污染控制、水污染控制、噪聲污染控制的專項保護措施,大大降低了施工過程對環境的影響。

圖2-3 文明施工

2.2節能與能源利用

(1)布局及圍護結構圍護結構各項熱工性能指標符合《公共建筑節能設計標準》DB11/687的規定。

上人屋面采用240mm加氣混凝土砌塊保溫,外墻采用200mm加氣混凝土砌塊保溫,外窗采用“輻射率≤0.15 Low-E中空(離線) 6-12(空氣)-6”玻璃。

玻璃幕墻系統具有可開啟部位,可實現過渡季和夏季建筑自然通風。

(2)冷熱源

冷源:采用未來科技城北京京能清潔能源電力股份有限公司建設的區域蓄冷冷站供冷,區域蓄冷冷站采用冰蓄冷冷站一次低溫冷水通過設在本工程換熱站內的空調冷(熱)交換機組為空調用冷提供7/12℃的二次冷水。當區域供冷不運行時,采用位于地下二層制冷機房內的3臺水冷離心式冷水機組,1臺水冷螺桿式冷水機組為備用冷源;

熱源:城市熱網提供的高溫熱水,經地下二層熱交換間提供空調、采暖用熱水,冬季供/回溫度為125℃/65℃。

圖2-4 熱電冷三聯供能源中心

圖2-5 熱力站

空調水系統采用兩管制,空調水循環泵采用一次泵系統。空調水系統分四個環路,其中:A棟及其研發配套用房、B棟及其研發配套用房、C棟及其研發配套用房、D棟及其研發配套用房各為一個環路,各用水系統均設置計量裝置。

大廳等大空間采用低速風道可變風量全空氣調節系統,空調機組送排風機變頻運行,風量根據房間溫度進行調節,冬季采用地面輻射供暖系統;除大廳外,其余部位均采用風機盤管機組加新風處理機組的空調系統,并采用效率為70%全熱回收機組對排風進行熱回收,降低新風負荷。

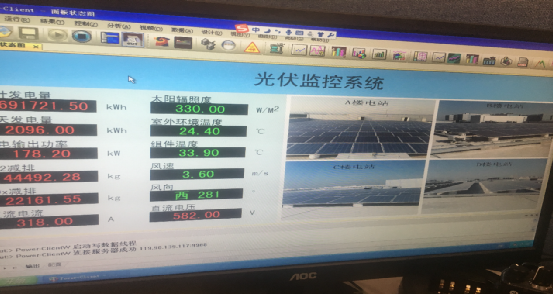

本項目采用太陽能光伏發電系統,共分為4個區域并分別結合A、B、C、D四個樓建筑屋頂結構進行安裝,光伏組件共2400塊,總裝機容量600kWp。

圖2-6 太陽能光伏發電系統

在人員變化較大的區域設CO2濃度監控裝置,BAS監控系統可根據現場設置的二氧化碳檢測傳感器檢測的濃度自動調節新風閥。

(3)電氣照明系統

各功能房間均采用高效節能光源和燈具,如T5高光效三基色直管熒光燈、環管熒光燈、LED型節能燈,照明功率密度值不高于《建筑照明設計標準》GB 50034-2013中的現行值。

冷熱源、輸配系統和照明等實行能耗分項計量,經分設在四棟樓的設備網匯聚層交換機以及設備核心層交換機后傳至能效管理工作站進行監控。

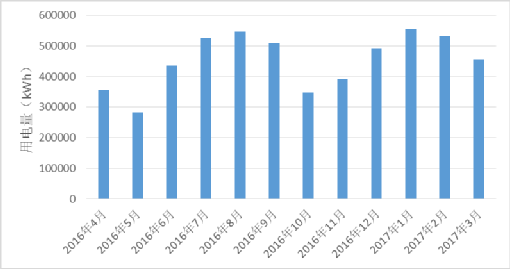

圖2-7 逐月用電量圖

2.3節水與水資源利用

本項目制定完善的水系統規劃方案,包括用水定額的確定、用水量估算及水力平衡、設置合理、完善的給水、排水、中水系統、雨水系統。沖廁、綠化、噴灑、車庫沖洗等非飲用水采用非傳統水源,非傳統水源利用率達64.26%。給水系統:本項目采用市政管網自來水作為水源,接管位置共兩處,分別位于項目南北兩側,接管管徑分別為DN150,最低壓力為0.20MPa。進水管上設置計量裝置和低阻力倒流防止器。給水系統分兩個區:地下二層到地上二層:由市政給水管網壓力直接供給;地上三層及以上:采用無負壓供水設備加壓供水,高區所需水壓為0.53MPa。本項目建筑用水全年總量為60716 m3/a。

排水系統:本項目采用雨、污分流的排水體制。A和B樓層的污水采用單立管排水系統,C和D樓層的污水采用雙立管排水系統,地下層污水由一體化提升設備或污水提升泵排至室外。各層空調機組的冷凝水排至機房的地漏后進行排放。

中水系統:本項目中水水源為市政中水,采用市政自來水作為備用水源。中水由建筑周邊市政管網接入,接入管管徑為DN150,給水管網最低壓力為0.22MPa。中水給水系統分區為:地下二層到地上二層采用市政直供;地上三層及以上采用無負壓供水設備加壓供水。根據《建筑中水設計規范》(GB 50336-2002)中建筑沖廁及綠化、道路噴灑用水水質應滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920)中沖廁用水的規定。

圖2-8 中水系統

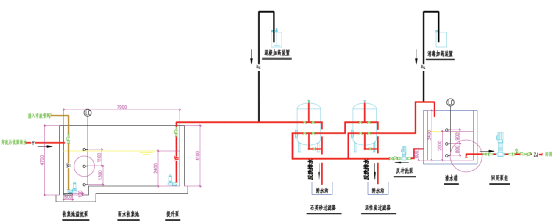

雨水系統:建筑屋面雨水設計重現期為50年,室外場地設計重現期為3年。設置雨水回用系統,處理規模為10t/h,屋面雨水采用虹吸式屋面雨水排水系統,場地雨水由雨水口收集后排至室外雨水管網,部分接入雨水回用系統,工藝流程圖如圖2-9所示。

圖2-9 雨水處理工藝流程圖

項目對各戶用水、綠化用水、中水補水等裝設水表進行計量,并統計不同用途用水量,根據用水情況挖掘節水潛力。

2.4節材與材料利用

本項目A、B、C、D四棟建筑建筑造型簡約,無大量裝飾性構件。施工要求現澆混凝土采用預拌混凝土和預拌砂漿。在建筑設計選材時盡量考慮采用可循環使用材料,可再循環材料使用量為27874.35噸,占建筑材料總重量的12.43%。

室內采用土建與裝修工程一體化設計施工,避免了重復裝修。同時,建筑設計時采用了大量的大開間敞開式辦公室和實驗室,裝修時采用靈活隔斷,靈活隔斷圍合的房間面積占可變換功能空間總面積的比例達89.2%。

2.4室內環境質量

建筑房間內溫度、濕度、風速等參數滿足相關標準設計要求,上人屋面采用240mm加氣混凝土砌塊保溫,外墻采用200mm加氣混凝土砌塊保溫,玻璃幕墻采用6+12+6mm中空鋼化Low-E玻璃,經驗證計算,建筑內表面不會產生結露現象。新風設計滿足相關節能設計要求,新風口設置于屋頂,能夠保證吸入空氣為室外新鮮空氣。

圖2-10 運行效果檢測

建筑平面布局和空間功能安排合理,減少相鄰空間的噪聲干擾以及外界噪聲對室內的影響,室內背景噪聲符合《民用建筑隔聲設計規范》中室內允許噪聲標準中的二級要求。

在過渡季和夏季主導風向情況下,A棟、B棟、C棟和D棟各樓層均可以形成良好的貫穿式自然通風,有利于過渡季和夏季建筑室內自然通風;夏季和過渡季節的各層整體的通風換氣次數介于2.1~3.68次/h之間,滿足自然通風條件下保證主要功能房間換氣次數不低于2次/h的要求;各樓層辦公室等自然通風條件下,室內主要活動區風速均≤1.4m/s,滿足非空調情況下人員對風速的舒適性要求。

圖2-11 室內自然通風模擬

建筑室內照度、統一眩光值、一般顯色指數等指標滿足《建筑照明設計標準》中的有關要求。本項目采用大面積的玻璃幕墻,可有效利用自然采光,通過采光模擬分析,主要功能空間總面積中采光系數大于3%的達標面積大92.46%,改善了室內采光效果;同時,在A棟、B棟、C棟、D棟周圍設置了8個采光天井,有效地改善了地下一層自然采光效果。

圖2-12 改善地下采光

本項目設置無障礙出入口,入口處門采用凈寬大于1米的自動門,滿足殘疾人輪椅同行的寬度;A棟、B棟、C棟和D棟樓各設置1臺無障礙電梯,轎廂側面設高度為0.90~1.10m帶盲文的選層按鈕;設置殘疾人專用廁所;室外廣場、人行道設盲道;室外公共綠地入口設提示盲道,當地面有高差時,增設殘疾人坡道;室外地面停車場設殘疾人專用停車位20個。建筑入口、坡道、走道、樓梯扶手、電梯等均滿足《城市道路及建筑無障礙設計規范》的要求,并貼有國際通用的無障礙標志。

在人員活動的主要區域設置CO2濃度監測裝置,BAS監控系統可根據現場設置的二氧化碳檢測傳感器檢測的濃度進行參數監測、超標報警,并聯動控制相關的送排風機組、新風機組,自動調節新風閥。

2.5運營管理

(1)管理制度制定完善的節能、節水、環保管理制度。工程部對月度用電進行統計分析,各部門要合理安排生產避開高峰期用電,降低成本。公司行政部負責定期和不定期地宣傳節能降耗有關資料,各部門主管做好對所轄場所的用電、用水監督工作,各辦公場所做到人離水、電源關。建立用水計劃制度,嚴格控制用水量,防止超計劃用水。用水人員發現有跑、冒、滴、漏現象應及時報修。綠化澆灌用水及共公衛生間用水,應加強巡查管理,嚴防跑、冒、滴、漏現象。保潔員負責垃圾清運,垃圾桶分別明示“可回收”、“不可回收”和“廚余垃圾”,并將電池單獨回收。保潔員利用垃圾清運每日在指定時間從上至下收集垃圾并按照規定路線運至指定區域。

(2)智能化系統

采用信息網絡系統、視頻監控系統、智能卡系統、建筑設備管理系統、建筑能效綜合管理系統、智能照明系統等。

建筑設備管理系統:建筑設備管理系統(BAS)采用分布式網絡管理系統,管理工作站設在A棟安防管理中心內,網絡控制器通過通訊總線聯接對應區域的直接現場數字控制器(DDC)構成現場控制系統。系統通過現場數字控制器對熱交換機組、冷卻塔、循環泵、新風機組、空氣處理機組、送(排)風機等空調設備進行狀態監視、啟停控制、故障報警、運行信息的統計記錄等;對生活水泵和中水泵的運行狀態進行監控和故障報警,對生活水箱、中水水箱和集水坑的水位進行監視和超位報警;對消防水泵不進行監控,其自動監控功能由火災自動報警與聯動控制系統實現;對辦公場所的空氣質量進行參數監測,超標報警,并聯動控制相關的送排風機組、新風機組。

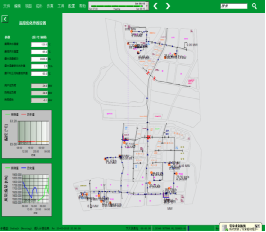

圖2-13 樓宇自控系統

建筑能效綜合管理系統:系統結構分為三層:能源管理中心、能耗分項管理器、前端儀表。能耗分項管理器利用RS485通訊總線連接智能型水表、電表以及熱量表,實現對建筑內能耗數據在線采集、分析、處理、能耗在線監測、動態分析,加強建筑節能運行管理,實現能耗采集、能效測評、能耗統計、能耗審計、能效公示、用能定額、節能服務等各項重要工作。本系統獨立運行,也可通過通訊網關與建筑設備管理系統進行系統集成,根據用戶能耗數據,對建筑設備進行優化控制。

圖2-14建筑能效綜合管理系統

智能照明系統:所有智能照明系統控制器均安裝在照明配電箱(柜),對地下室一層停車場照明進行控制,具備斷電場景恢復功能、單個控制回路具備大功率燈具回路的控制容量、所有控制設備可通過網絡進行集中管理及設置等特點。車道、公共區域部分,系統通過配置時鐘程序使這些區域的照明系統運行在全自動狀態。按預先設置切換若干個基本的工作狀態,通常為“白天”、“晚上”、“休息”,根據預設定的時間自動地在各種工作狀態之間轉換。

圖2-15 智能照明系統

(3)激勵政策

1、各部門在能耗降低方面,每降低2%的能耗可獎勵1000元。

2、鼓勵員工隨時提出節能合理化建議,每提出一個可行、有效的節能措施就獎勵500元。

3、對進行技術改造、創新并取得好的節能效果的,視具體情況給予相應獎勵,最高可達1000元。

3 成本增量分析

經過工程決算統計,項目綠色建筑總增量成本為358.8萬元。(綠色建筑增量成本統計見表3-1)表3-1 綠色建筑增量成本統計表

| 為實現綠色建筑而采取的關鍵技術/產品名稱 | 單價 | 應用面積 (m2) |

增量成本 |

| 排風熱回收 | 8元/ m2 | 91000 | 72.8萬元 |

| CO2濃度監控 | 0.5萬元/點 | 12點 | 6萬元 |

| 建筑能效綜合管理系統 | 40萬元 | 160884 | 40萬元 |

| 光伏發電系統 | 0.4元/kW | 600kW | 240萬元 |

4 小結

項目從前期方案階段便有意識地走綠色建筑技術路線,項目采取“因地制宜”策略,通過融入綠色建筑理念,實施綠色建筑創建工作,形成完整的綠色思想觀念、技術方法及優化運行體系,解決傳統大型辦公建筑運行能耗高、室內環境品質低、環保理念不先進的問題。本項目配置了先進的設備設施系統,物業管理單位建立了完善的運行管理制度、成熟的運行管理技術及不斷學習不斷提升優化,使本項目不斷提升建筑實際使用效果,顯著降低建筑運行能耗,年節約用電量達到714166kWh,節約用水量達到43359噸。集成創新技術如下:(1)合理采用屋頂綠化方式,將二層裙房屋面設為種植屋面,屋頂主要種植佛甲草,屋頂綠化面積占屋頂可綠化面積比例38.2%,有效降低熱島效應;

(2)結合A、B、C、D四個樓建筑屋頂結構安裝太陽能光伏發電系統,采用交流400V低壓并網發電運行形式。太陽能電池組件面積約5663.81m2,光伏發電量為714166kWh,占全年總用電量的比例為13.15%。

(3)項目設置中水系統和雨水回用系統,用于所有衛生間沖廁、車庫地面沖洗、綠化、澆灑、洗車,非傳統水源利用率達到64.26%。

(4)設置建筑設備管理系統:對熱交換機組、冷卻塔、循環泵、新風機組、空氣處理機組、送(排)風機等空調設備進行狀態監視、啟停控制、故障報警、運行信息的統計記錄等;對生活水泵和中水泵的運行狀態進行監控和故障報警,對生活水箱、中水水箱和集水坑的水位進行監視和超位報警;對辦公場所的空氣質量進行參數監測,超標報警,并聯動控制相關的送排風機組、新風機組。

(5)設置建筑能效綜合管理系統:利用RS485通訊總線連接智能型水表、電表以及熱量表,實現對建筑內能耗數據在線采集、分析、處理、能耗在線監測、動態分析。

項目通過不斷加強運行管理,組織綠色建筑運行維護培訓,取得了顯著的綠色效益,達到了節約能耗與資源消耗、保護環境、大力發展清潔能源、降低碳排放、節省運行成本的目的,取得了良好的經濟效益、社會效益和環境效益