1 前言

項目位于北京市朝陽區六里屯,東至大望路,西至華陽家園小區,北至農展南路,南至姚家園路,設計將“城市山水”理念融于建筑中,通過建筑手法體現中國山水文化寓意。建筑外形采取城市山水的寫意設計,完美融入風景中,以朝陽公園為湖,兩座高塔為峰,獨棟建筑為坡,辦公區域為脊,住宅為巒,使整個項目形成一幅優美的水墨山水畫。

圖1 項目實景圖

2 工程概況

項目分為A、B兩個地塊,其中A地塊總用地面積22444.34m2,總建筑面積176378m2,包含A1、A2一類超高層寫字樓,A3商業樓,A4、A6多層辦公樓(首層局部商業),A5多層辦公樓和A7一類高層綜合樓及地下(包括商業、車庫及設備用房等);B地塊總用地面積8518.95m2,總建筑面積46631m2,包含B1、B2住宅樓,B3配套公共建筑及地下(包括公共服務設施、車庫及設備用房等)。

本次申報范圍為A1、A2超高層寫字樓及其對應的地下室面積,申報建筑面積108143.00m2,其中地上建筑84501m2,地下建筑23642m2,A1、A2工程總投資為9.65億元。A1、A2地上建筑為鋼筋混凝土框架核心筒結構,A地塊地下建筑為鋼筋混凝土框架結構。

項目開發周期為2011年8月立項開發,2014年3月工程開工,2017年2月竣工,并于2017年投入運營,目前項目處于運營階段。本項目于2016年4月獲得綠色建筑二星級設計標識,2018年6月獲得運行標識。項目A1、A2樓獲得美國LEED CS金級認證,A地塊和B地塊目前獲得LEED ND銀級預認證。

圖2 建筑立面圖

圖3 綠色建筑二星級設計標識證書、美國LEED CS金級認證證書

圖4美國LEED ND銀級預認證證書

項目以北京市綠色建筑二星級為建設目標,從前期設計即關注綠色設計和技術的集成應用,項目的建設采取“因地制宜”、“就地取材”策略,對室內外的風、聲、光環境進行分析和優化,采用運行系統節能技術。項目在節地、節能、節水、節材、室內環境質量及運營管理六個層面進行了系統的設計,采用了采光中庭、高效冷機、排風熱回收、市政中水、節水灌溉、高效節能燈具、場地物理環境模擬分析等技術,旨在為使用人員提供舒適的室內環境和宜人的室外環境。

圖5 綠色建筑技術體系

3 綠色建筑特點

3.1 節地與室外環境

項目選址無洪災、泥石流及含氡土壤的威脅,場地土壤氡檢測結果達標,安全范圍內無電磁輻射危害及火、爆、有毒物質等危險源。對建筑主體布局進行了優化,將A1、A2高大連續建筑布置在A地塊北面并將A3-A7等低中層建筑分散在南面,以減小冬季(西北偏北風為主)強風的影響并在夏季(東南風為主)增強通風效果;通過A3、A5間的打開與A6、A7間的打開在夏季將東南風引入A地塊,促進夏季的自然通風。A1、A2的南北朝向及A地塊其他建筑退臺式設計,可最大化的利用自然采光及日照,節約照明能耗及空調能耗。

圖6 室外風環境模擬圖

通過以上綜合考慮的平面布局,在夏季時場地內人員活動高度的風速小于3.8m/s;冬季時場地內人員活動高度的風速小于5.0m/s,不影響冬季的人員出行;同時保證各建筑迎背風面壓差較大,具有形成良好室內自然通風的先決條件。

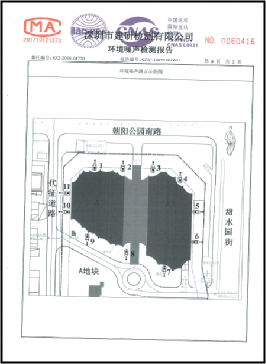

項目室外噪聲環境較好,A1、A2辦公樓東面及北面(測點1~測點6)的噪聲檢測結果滿足標準GB3096-2008中4a類標準適用區域噪聲排放限值(晝間噪聲≤70dB,夜間噪聲≤55dB)的要求。A1、A2辦公樓西面及南面(測點7~測點11)的噪聲檢測結果滿足標準GB3096-2008中1類標準適用區域噪聲排放限值(晝間噪聲≤55dB,夜間噪聲≤45dB)的要求。

圖7 室外噪聲檢測結果

建筑玻璃幕墻采用8mm灰茶鋼化熱浸+16Ar+8mm(low-e)鋼化超白中空玻璃,玻璃幕墻玻璃光反射率0.06,小于0.3,可有效避免對周邊建筑造成光污染;室外景觀照明無溢散光,不存在光污染。

項目綠化選用北京鄉土植物,且包含喬、灌木的復層綠化。項目通過綠地面積、彈石構造鋪裝縫隙從而使透水地面面積比達到42.1%,有利于增加雨水滲透量,降低地表徑流。

圖8 場地透水鋪裝實景圖

項目充分開發利用地下空間,地下建筑面積23642m2,建筑占地面積4145m2,地下建筑面積與建筑占地面積之比為569.14%,地下空間主要功能為商業、汽車庫、自行車庫、設備用房等。

圖9 地下車庫

區域交通便利,距離主出入口步行距離500米范圍內的公交站有:甜水園街北口、六里屯公交站、甜園街北里站。地鐵站點為地鐵14號線——朝陽公園站。

圖10 便利的公共交通

3.2 節能與能源利用

項目屋頂采用100mmA級巖棉板,外墻采用130mm巖棉板,幕墻采用8mm灰茶鋼化熱浸+16Ar+8mm(low-e)鋼化超白中空玻璃達到保溫效果。通過采用高效冷熱源、節能燈具、行為節能等措施,實際較低項目運行能耗。目前項目全年總用電量為3206537kWh,折合成標煤為394083.4kg;全年熱量為9781GJ,折合成標煤為333727.72kg;全年消耗標煤為727811.12kg,節能率為62%。

項目采用高效冷熱源。A1、A2辦公部分(除25層以上部分外)合設一個冷凍機房(1#),位于地下四層,設置三臺離心機、一臺螺桿機。A1塔樓的25、26層,A2塔樓的25、26、27層,采用獨立的空調冷源系統,設置兩臺風冷機組。離心式冷水機組COP為6.05,螺桿式冷水機組COP為5.88;A1樓風冷熱泵機組COP3.10,A2樓風冷熱泵機組COP為2.85。

圖11 高效冷源

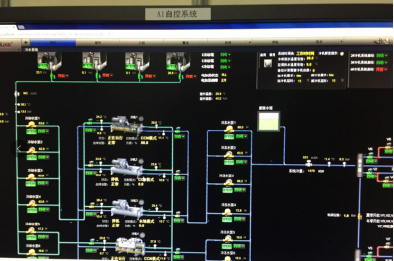

冷水機組設置自控系統,可以查看冷卻塔、冷水機組、水泵的運行參數及運行狀態,也可以實時顯示制冷系統的溫度、壓力、流量等。

圖12 冷水機組自控系統界面

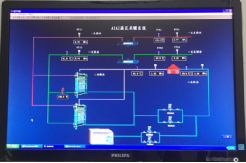

本項目熱源采用市政熱源,A地塊共設置2個市政熱交換站,A地塊北側市政換熱站提供A1、A2辦公部分空調熱水和首層大堂地板輻射系統熱水。

圖13 熱力站系統界面

A1、A2辦公部分采用VAV系統,內區采用單風道型,外區采用并聯式風機動力熱水再熱型; A1、A2各標準層分別設置一臺變風量空調機組,滿足內、外區的空調送風要求,變風量空調機組可在過渡季節實現新風比最大為70%運行,最大限度節能;新風分段集中獲取并采用新風熱回收系統,熱回收機組設置于7F、13F、14F、20F及27F;地下商業采用風機盤管加新風系統,并設置轉輪式全熱回收,熱回收效率大于60%,冬季內區過熱,設置設有電伴熱冷卻塔免費供冷。

圖14 轉輪式熱回收機組運行界面

項目空調系統風機單位風量耗功率最大值為0.42<0.48,通風系統風機單位風量耗功率最大值為0.29<0.32,冷水系統的輸送能效比最大為0.0212<0.0241,熱水系統輸送能效比0.00507<0.00618,滿足《公共建筑節能設計標準》DB11/ 687的限值要求。

項目變壓器選用SCB10干式環保低損耗變壓器,為高效低耗、低噪聲的環保節能型變壓器,變壓器選用D,Yn11繞組接線。變壓器采用強迫風冷冷卻方式,設溫度保護(變壓器自帶溫控器)。變壓器低壓側設集中無功補償,提高功率因數,減少無功損耗,補償后高壓側功率因數不低于0.90。選用調諧型電容器組,有利于抑制諧波電流。

電梯使用節能型電梯,并采用群控節能控制方式。

光源采用綠色節能、高效、長壽的光源,并具有良好的顯色性和適宜的色溫。辦公室、會議場所、寬通道多采用細管徑直管形三基色熒光燈;一般通道采用節能筒燈;設備機房、車庫等設防塵防潮型燈具。熒光燈配電子鎮流器或節能型電感鎮流器,功率因數大于0.9,并符合電磁兼容的要求;金鹵燈配節能型電感鎮流器,功率因數大于0.9。公共空間照明采用智能照明控制系統,根據不同需求、不同時段及自然光環境設定多種場景模式,可就地或在中央監控室集中控制。照明功率密度(LPD)均滿足《建筑照明設計標準》中的目標值要求。

圖15 室內照明實景圖及智能照明控制系統界面

低壓配電系統在照明(應急、普通、公區照明)、冷水機組、采暖設備、空調、風機、水泵等的出線回路上設置具有標準通訊接口的分項能耗數據計量儀表,用作分項能耗數據計量;項目設置能耗管理系統和設備監控系統。能耗管理系統對照明、制冷站、熱力站、給排水設備、景觀照明及其他主要用電負荷等設置獨立分項電能計量裝置,用水分用途計量,并設置遠傳水表,實現能耗的計量、監測與管理。

圖16 能源管理系統

3.3 節水與水資源利用

項目區域內共有兩種水源,分別為市政自來水與市政中水。市政自來水從西側代建、南側姚家園路市政給水管各接出一根DN200市政給水管,形成環形供水管網,作為生活用水及消防用水。市政中水從東側西大望路引入一根DN200市政中水管道,用于室內沖廁、景觀補水、綠化澆灑和道路廣場、地下車庫沖洗等。

圖17 中水泵房實景圖

A地塊從2017年5月到2018年4月總用水量為38677m³;市政中水于2017年9月份開通,至今有運行8個月的用水量,8個月市政中水用水量為10879m³/a,8個月自來水總用水量為11777m³/a,非傳統水源利用率為48%。

屋面雨水采用內排水87斗系統,經匯集后排入室外雨水管網。A1、A2裙房屋面排水采用虹吸式雨水斗,經匯集后排入室外雨水管網。污、廢水合流,生活污水經室外化糞池處理后排入市政污水管網。廚房排水經室內隔油器(具有加熱功能)處理后接至化糞池后排入市政污水管網。

項目衛生器具均為節水型衛生器具。建筑物內衛生器具及給水配件均采用節水型,符合《節水型生活用水器具》CJ 164-2002與《節水型產品技術條件與管理通則》GB/T18870及《用水器具節水技術條件》DB11/343標準的要求。

圖18 節水器具

項目室外綠化采用滴灌的灌溉方式,滴頭的流量小于25m3/h。

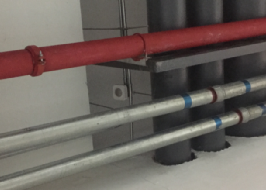

圖19 滴灌管實景圖

3.4 節材與材料資源利用

項目結合建筑功能結構的要求,采用鋼筋混凝土框架結構和玻璃幕墻體系,鋼材與玻璃都屬于可再循環利用材料,便于節約建筑材料。該項目可再循環材料使用重量為18460.06t,占所有建筑材料總重量的11%。同時工程建設中建筑施工、舊建筑拆除和場地清理產生的固體廢棄物均進行了分類處理,可再利用和循環的材料回收比例達到93%。

項目主筋全部采用HRB400級(或以上)的鋼筋,用量為9333.35噸,高強度鋼筋作為主筋的比例為100%。

施工階段優先采用本地建材,距離本項目施工現場500km以內生產的建筑材料總重量占所有建筑總材料重量的99%。

在保證性能的前提下,使用以廢棄物為原料生產的建筑材料,以脫硫石膏為原料生產的紙面石膏板用量占同類建筑材料的比例達到61%。

項目主要功能空間為辦公,且為開敞式設計,建筑靈活隔斷面積占可變換功能的90%左右,為租戶的重新裝修提供便利,減少重裝時的材料浪費和垃圾產生。

圖20 大開間設計及玻璃隔斷

項目設計和施工階段均采用BIM技術,在設計過程中能夠進行各個專業間的有效協調,避免管線碰撞。施工階段應用BIM技術,實現可視化施工,對項目成本進行精細分析,節省了工程量,提高了本工程管理信息化水平,提高工程管理工作的效率。

圖21 BIM模型

3.5 室內環境質量

項目前期的優化布局減小冬季(西北偏北風為主)強風的影響并在夏季(東南風為主)增強通風效果;A1、A2的南北朝向及A地塊其他建筑退臺式設計,可最大化的利用自然采光及日照。項目還通過幕墻東西側開啟扇、南北側豎向通風口以及大面積的開敞式辦公區間等多項措施增強室內通風效果,為使用者提供舒適的辦公環境。

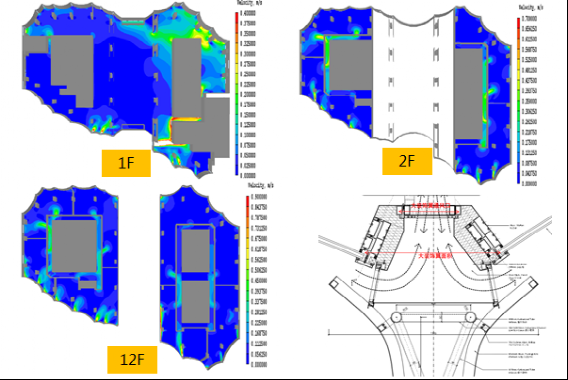

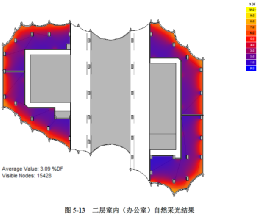

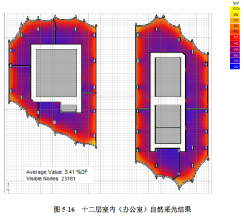

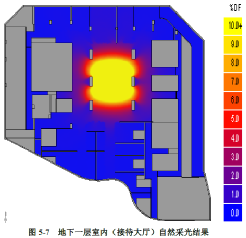

經通風模擬計算,項目中最不利樓層(1F、2F和12F)室內自然通風分析如下:1F主要功能空間換氣次數可達3.0次h;2F主要功能空間換氣次數可達2.7次h;12F主要功能空間換氣次數可達3.6次h,滿足北京市《綠色建筑評價標準》對公共建筑室內自然通風換氣次數的要求。經過采光模擬計算,一層、二層、十二層、二十二層等不利樓層的平均采光系數均大于3%,滿足《建筑采光設計標準》GBT 50033-2013的要求。

圖22 室內自然通風模擬結果

圖23 室內自然采光模擬結果

圍護結構保溫隔熱設計合理,通過對建筑屋面、地下外墻、熱橋柱(梁)、外窗等內表溫度的驗算,均大于室內露點溫度 12℃,且具備防潮條件,不存在結露、發霉現象。

項目內部功能空間布置合理,辦公區域遠離機房;機房采用吸聲、消聲材料降噪;設備選取低噪末端;提高建筑構件隔聲等措施,降低室內背景噪聲。辦公室室內背景噪聲和構件隔聲滿足標準要求。

建筑室內采用調節方便、可提高人員舒適性的空調末端。A1、A2樓辦公區采用VAV BOX,地下商業部分采用風機盤管加新風系統。

A1、A2地上部分每層DDC箱預留CO2濃度監測輸入模塊,與新風系統聯動,監測CO2濃度,并根據監測值調節新風比,保證室內舒適度。當CO2濃度高于800ppm時,可增大新風風門開度以適當提高最小新風量設定值;反之,則保持或降低最小新風量設定值。地下車庫設置CO濃度傳感器,并與排風進行聯動,系統控制集成后通過總線接入樓宇設備監控系統。

圖24 空調機組控制界面圖

圖25 二氧化碳和一氧化碳傳感器

項目通過在室內首層大堂設置下沉天井,室外設置下沉廣場,明顯改善地下室自然采光效果,申報范圍內地下一層平均采光系數為1.26%,22.42%的計算區域采光系數超過了0.5%。

圖26 地下室自然采光優化模擬圖

3.6 運營管理

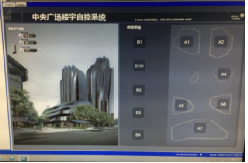

項目建筑智能系統合理適用,包括建筑設備監控系統、安全防范系統、停車場管理系統、信息網絡系統、綜合布線系統、室內移動通信覆蓋系統、衛星及有線電視系統、能耗管理系統、停車引導系統、建筑設備集成管理系統、智能一卡通系統、信息發布及查詢系統等。

項目設置能耗管理系統和設備監控系統。能耗管理系統對照明、制冷站、熱力站、給排水設備、景觀照明及其他主要用電負荷部位設置獨立分項電能計量裝置,其中冷源系統的集控自成套控制,冷水機組內部監測參數及集控參數通過機組自帶控制器的標準接口提供給建筑設備管理系統集中監視。熱源為市政熱源,BA系統對換熱站設備進行監控。

圖27 智能化系統界面

項目物業單位通過了ISO 14001環境管理體系認證、質量管理體系認證、職業健康安全管理體系認證。

圖28 物業管理體系認證證書

項目生活垃圾按照可回收、不可回收集中進行分類收集,然后由環衛部分統一處置,做到日產日清,每日消殺,無異味、無遺撒。

圖29 垃圾分類收集設施

項目制定有完善的《節約用電管理制度》,對于節約用電進行了詳細的規定;物業單位還制定有《能源管理激勵制度》,明確物業管理人員的節約能源(節電、節水)的權利和義務,把降低能源的指標與員工的經濟利益掛鉤,使節能工作落到實處,建設節約型物業管理公司。節約能源以上級公司下發節能減排節能量指標為目標,節約水資源以去年自然年用水量10%為目標。激勵方式采用獎罰相結合,獎多罰少的原則,每年進行節能之星的評選,激勵物業管理人員踐行節能、節水措施。

運行管理過程中,項目單位定期對系統設備進行保養:定期對空調系統除污器進行物理清洗;定期對空調風管進行消毒,防止空氣污染。并委托第三方進行檢測:空調系統送風衛生指標(PM10、細菌走總數、真菌總數)、風管內表面衛生指標(積塵量、細菌總數)、新風和空調冷凝水中嗜肺軍團菌。

圖30 空調系統清洗及檢測報告

4 效益分析

(1)經濟效益

節能:項目通過綜合利用高性能空調設備、空調熱回收技術、高效照明燈具等設計措施,降低了運行能耗。2017年5月~2018年4月全年消耗標煤為727811.12kg,按照目前使用面積計算,單位面積能耗指標為11.34kgce/ m2?a。北京市《民用建筑能耗指標》DB11/T1413-2017中規定,辦公建筑年能源消耗折標煤量現行值為20.1 kgce/ m2?a,本項目與標準現行值比較,2017年5月~2018年4月節約的標煤為562262kg,折算成電量為4574955kwh,按照商業用電0.85元/kwh進行核算,節約電費38.8萬元。

節水:本項目利用市政中水作為沖廁、場地綠化、道路澆灑、景觀補水等,經統計,本項目全年非傳統水源利用量為10879m3/a,市政中水的價格為3.5元/噸,與市政自來水相比(節約4.65元/噸計算),年節約水費50587元。

(2)環境效益

項目通過采用高效冷源、節能燈具等措施,降低對煤的使用量,降低二氧化碳排放,所采用的節水措施及中水利用措施,可減少每年污水排放量,減輕了市政水處理壓力。

(3)社會效益

項目將可持續發展的理念貫穿于規劃設計、建筑設計、建材選擇、施工以及后續的物業管理過程,使建筑獲得高質量的室內環境,降低建筑能源及資源消耗,取得能源需求與環境友好型的雙贏,也是關愛建筑使用者健康,對公眾及員工負責任的社會責任感體現。

項目位于城市公園——朝陽公園南側,處于城市東西功能次主軸上,建成后將是北京東三環東四環之間的地標性建筑集群,同時也是北京市標志性建筑和新亮點。該項目綠色建筑技術的運用及綠色建筑標識的申報,有助于形成朝陽區及北京市良好的試點示范作用,為綠色建筑技術的推廣起到積極的作用。