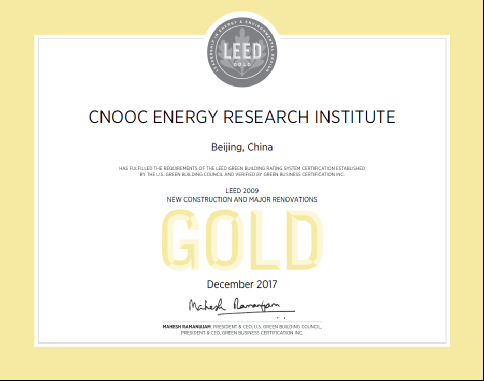

項目位于昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)未來科技城南區(qū)C-37地塊,該地塊東至京承高速公路,南至規(guī)劃蓬萊苑南路,西至規(guī)劃魯疃中路,北至規(guī)劃南區(qū)三路。項目用地為教育科研用地,主要使用功能為辦公、實驗室及配套設施。項目于2011年10月工程立項,2014年10月完成施工圖審查,2013年2月工程開工,2015年12月完成竣工,2016年10月正式投入運營。項目于2015年獲得1-2號樓三星級、3-4號樓二星級設計標識認證,LEED金級認證,于2018年6月獲得1-4號樓的運行標識二星級認證。此外,項目還獲得魯班獎、建筑長城杯、結構長城杯、省級工程質量獎、綠色施工獎、安全文明工地獎等多項榮譽。

圖1 項目1-4號樓實景圖

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

圖2.2 美國LEED金級認證證書(1-4號樓) |

||

圖2 綠色建筑相關證書

圖3 項目所獲榮譽證書(部分)

2 工程概況

項目紅線范圍內建設用地面積為96402.57㎡,目前已建6棟建筑,1-4號樓為科研辦公建筑,總建筑面積為192039㎡。1-4號樓地上均為11層,地上建筑面積為157639㎡,主要功能為辦公和實驗室;1-4號樓整個地下建筑面積為34400㎡,主要功能為車庫、餐廳、多功能廳、會議室、設備用房等。各棟樓具體信息詳見表1所示。其中,辦公區(qū)建筑面積80117㎡、所在位置是1-3#樓6-11層和4#樓7-11層;實驗區(qū)建筑面積61876㎡、所在位置是1-3#樓1-5層和4#樓1-2層;數(shù)據(jù)中心建筑面積14815㎡、所在位置4#樓3-6層。具體功能區(qū)詳見圖1所示。

表1 項目單體建筑基本信息

|

編號 |

建筑單體 |

總建筑 面積 (平方米) |

地上 建筑面積 (平方米) |

地下 建筑面積 (平方米) |

結構形式 |

層數(shù) |

檐口高度(米) |

|

1# |

主樓 |

192039 |

39388 |

34400 |

框架剪力墻 |

11 |

55.2 |

|

2# |

主樓 |

39388 |

框架剪力墻 |

11 |

55.2 |

||

|

3# |

主樓 |

39475 |

框架剪力墻 |

11 |

55.2 |

||

|

4# |

主樓 |

39388 |

框架剪力墻 |

11 |

55.2 |

圖4 項目1-4號樓豎向功能分區(qū)示意

項目以美國LEED-NC金級和國家綠色建筑星級為建設目標,從前期設計即關注綠色建筑技術的應用,施工采用綠色施工管理,運行階段關注設備運行狀態(tài)及節(jié)能潛力挖掘。

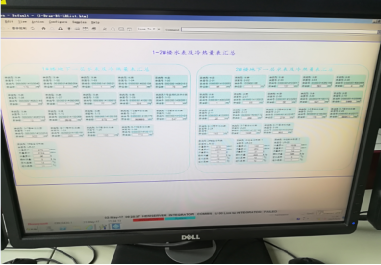

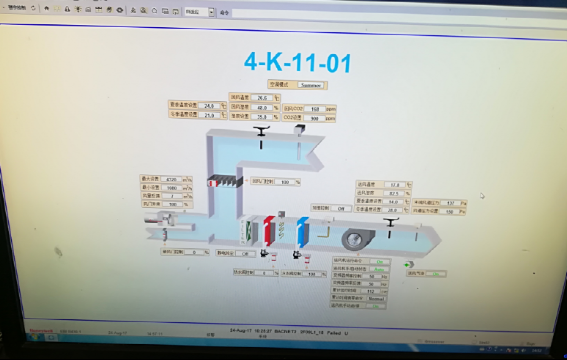

項目建設采取“因地制宜”、“就地取材”策略,對室內外的風、聲、光環(huán)境進行分析和優(yōu)化,設計采用高效圍護結構,采用屋頂綠化、穿孔鋁板外遮陽、高強度鋼筋、下沉庭院、排風熱回收、市政中水、節(jié)水灌溉、高效節(jié)能燈具、場地物理環(huán)境模擬分析等技術。項目設計了樓宇自控系統(tǒng)、集成管理系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng),樓宇自控系統(tǒng)對園區(qū)內每棟樓機電設備,如冷機、空調機組等進行集中監(jiān)視和控制。集成管理系統(tǒng)將安全防范系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)與消防報警系統(tǒng)集成對大廈內運行狀態(tài)進行監(jiān)控。能源管理系統(tǒng)對項目用水量、用電量、冷/熱量等能耗數(shù)據(jù)進行分析。

3 綠色建筑特點

3.1 節(jié)地與室外環(huán)境

項目選址無洪災、泥石流及含氡土壤的威脅,場地土壤氡檢測結果達標,安全范圍內無電磁輻射危害及火、爆、有毒物質等危險源。

交通噪聲是項目的主要噪聲源,項目室外聲環(huán)境較好,可以滿足1類晝間不大于55 dB(A),夜間不大于45 dB(A)的標準要求。本項目場地內聲環(huán)境質量良好,經模擬計算,以及現(xiàn)場測試,區(qū)域人行活動高度處晝間噪聲值低于54.6dB(A),夜間低于44.2dB(A),滿足《聲環(huán)境質量標準》(GB3096-2008)對1類區(qū)域的標準要求。

前期規(guī)劃綜合考慮平面布局,在夏季時場地內人員活動高度的風速小于3.5m/s;冬季時場地內人員活動高度的風速小于5.0m/s,不影響冬季的人員出行;同時保證各建筑迎背風面壓差較大,具有形成良好室內自然通風的先決條件。

項目立面玻璃幕墻采用8+12+6淺灰色LOW-E中空鋼化玻璃,玻璃幕墻玻璃光反射率控制在0.3以下,可有效避免對周邊建筑造成光污染;室外景觀照明無溢散光和光污染。

圖5 玻璃幕墻

項目綠化選用北京鄉(xiāng)土植物,且包含喬、灌木的復層綠化,通過大量的綠地面積、透水鋪裝從而使透水地面面積比達到54%,有利于增加雨水滲透量,降低地表徑流。

圖6 透水地面(綠地)

圖7 透水地面(透水磚)

圖8 透水地面(透水混凝土)

項目充分開發(fā)利用地下空間,地下建筑面積34400m2,建筑占地面積15220m2,地下建筑面積與建筑占地面積之比為226%,地下空間主要功能為停車場、設備用房等。

圖9 地下車庫和設備用房

項目區(qū)域交通便利,項目周圍500米以內有3個公交站:426路(魯疃南站)、533路(英才南三街東口站)、417路(英才南三街東口站)。本項目633個機動車停車位均設置在地下,地上設有自行車停車位。

3.2 節(jié)能與能源利用

項目鋁板幕墻采用100mm厚防火巖棉作保溫層,屋面采用90mm厚SF憎水膨珠保溫砂漿作保溫層,外挑樓板用100mm厚巖棉作保溫層,玻璃幕墻用8+12+6淺灰色LOW-E中空鋼化玻璃。

項目1-4#樓(除4#樓數(shù)據(jù)機房外)冷源集中設置在地下室,采用3臺制冷量為5626kW的離心式冷水機組和2臺制冷量為1495kW的螺桿式冷水機組;4#樓數(shù)據(jù)機房冷源采用4臺制冷量為1935kW的離心式冷水機組(其中一臺變頻)。熱源為市政熱力,一次熱水溫度130/70℃,換熱站位于地下一層,為1-4#樓提供空調熱水,并為1-4#樓提供生活熱水的備用熱源。生活熱水采用雙罐串聯(lián)方式,太陽能加熱器在前,市政熱力加熱器在后。

辦公室采用變風量空調系統(tǒng);餐廳、報告廳、會議室、健身房等采用全空氣定風量一次回風系統(tǒng);廚房采用新風直流系統(tǒng)。餐廳包間和實驗室干區(qū)部分采用風機盤管加新風系統(tǒng);實驗室濕區(qū)部分采用風機盤管加實驗室通風系統(tǒng);數(shù)據(jù)機房(屬4#樓)采用恒溫恒濕空調下送風系統(tǒng),電池及UPS機房采用恒溫恒濕空調上送風系統(tǒng),操作間采用吊頂式風機盤管;地下變配電室采用通風加循環(huán)風空調處理的冷卻方式。

圖10 冷凍機房

建筑照明均采用節(jié)能型光源。辦公室選用T5直管熒光燈,其它場所選用節(jié)能型光源。6至11層開敞辦公區(qū)采用1-10V調光控制,靠近外窗區(qū)域,可根據(jù)照度探測器結果(結合天氣的變化,充分利用自然采光)對光源進行梯度調節(jié)。設備房,公共走道,樓梯間等處的照明采用就地設置照明開關控制。地下車庫,數(shù)據(jù)機房等處的燈具采用智能照明控制系統(tǒng)控制。

圖11 節(jié)能燈具

項目實測節(jié)能率約為65%。根據(jù)2017年用電、用水和用熱量,測算全年總用電量880萬千瓦時,電力消耗量轉換1082噸標煤;全年熱力用量54321GJ,熱力消耗量轉換1853噸標煤,總能源消耗量全部折算為標煤2935噸,總建筑面積192039平方米。經計算項目年單位面積綜合能耗指標為15.28千克標煤/平方米。

3.3 節(jié)水與水資源利用

項目設有生活給水系統(tǒng),排水系統(tǒng),消防給水系統(tǒng),中水系統(tǒng),熱水系統(tǒng),雨水回用系統(tǒng)。本工程分別由北側魯疃南路以及南側蓬萊苑南路上各引入一根DN250mm市政給水管道,進入建筑紅線后形成環(huán)狀供水管網,市政供水壓力約為0.18MPa,各樓用水由環(huán)管接入。

場地內雨水排放以自然滲水為主,未滲入土壤雨水排向道路或場地內設置的室外雨水口或者室外明溝,并通過園區(qū)內室外雨水系統(tǒng)并排入市政雨水系統(tǒng)。下沉庭院雨水采用排水溝收集,雨水通過專用雨水提升泵排出室外。將1#、2#和4#樓的屋面雨水進行收集,再經過初期棄流后進入雨水蓄水池進行儲存,經過雨水處理后水質滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》GB/T18920-2002的要求,作為室外綠化和道路澆灑的水源。

園區(qū)內設置了3座一體化PP模塊雨水收集池,每座有效容積230m³。(考慮項目入住情況,雨水處理設備還在調試中,暫未投入使用,后期調試正常后將投入使用)

圖12 雨水池示意圖

室外綠地內設置下沉庭院、綠地等,有利于雨水的入滲。綠化采用滴灌、微噴灌等節(jié)水灌溉方式。

圖13 下沉庭院

圖14 節(jié)水灌溉

衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型衛(wèi)生器具,坐便器采用4.5L/3L兩檔,大便器采用腳踏閥,小便器采用節(jié)水型小便器,洗手盆采用紅外感應閥。

圖15 節(jié)水器具

項目用水分計量按照不同使用用途進行水量的分別計量,對自來水、中水、熱水分別設置水表計量。在園區(qū)總給水管、中水管上分別設有一個總水表,建筑按衛(wèi)生間、廚房、空調補水、綠化用水、車庫沖洗等等分別設水表計量。

圖16 分項計量水表

圖17 水表位置及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

3.4 節(jié)材與材料資源利用

項目采用鋼筋混凝土框架—剪力墻結構體系,建筑造型簡約, 1-6層有裝飾性層間鋁板幕墻(淺灰色氟碳噴涂鋁裝飾板)、屋頂金屬格柵,經計算,裝飾性構件的造價占工程總造價比例1.8‰,不超過工程總造價的5‰。

圖18 穿孔鋁板

建筑施工、舊建筑拆除和場地清理時產生的固體廢棄物分類處理,并將其中可再利用材料、可再循環(huán)材料回收和再利用。施工現(xiàn)場廢棄物可再利用和可再循環(huán)材料利用率達到95%。采用的礦渣硅酸鹽水泥是以廢棄物(工業(yè)礦渣)為原料生產的建筑材料,廢棄物摻量大于32.43%。

建筑材料本地化控制在于減少材料運輸過程的資源,降低對環(huán)境的污染,本項目主要采用北京、河北的建筑材料,施工現(xiàn)場500km以內生產的建筑材料使用重量占建筑總材料重量比例達到90%以上。

建筑結構材料合理采用高強度鋼,HRB400級(或以上)鋼筋作為主筋的比例達到97%。

項目辦公空間采用開敞式,室內大部分空間采用輕鋼龍骨等靈活隔斷,可減少重新裝修時的材料浪費和垃圾產生。

圖19 玻璃隔斷

3.5 室內環(huán)境質量

項目采用部分穿孔鋁板遮陽,達到了遮陽效果、自然采光效果、視覺效果的綜合良好的效果。采用的大面積玻璃幕墻,有利于室內自然采光,并利用下沉庭院大幅度改善地下一層采光條件,解決了白天的照明,使地下空間更加明亮舒適,也節(jié)省了能源的消耗。適宜的外挑建筑構件寬度并在玻璃幕墻與穿孔鋁板間留有合適的間距,可有效地達到夏季遮陽、冬季有效引入陽光的目的;作為外遮陽構件的穿孔鋁板,采用密孔、高穿孔率的材料,穿孔率在50%左右,能夠有效減輕亮處與暗處的亮度對比,減少眩光,提升采光舒適度。

考慮本項目功能區(qū)空間布局一致,1-4號樓1-5層為實驗區(qū)、6-11層為辦公區(qū),分別選取標準層(3號樓4層與8層)進行采光模擬分析,結果顯示4層平均采光系數(shù)為4.78%,8層平均采光系數(shù)為4.37%,滿足《建筑采光設計標準》GB 50033中辦公建筑的采光系數(shù)標準值規(guī)定和《綠色建筑評價標準》GB/T 50378-2006的規(guī)定。

圖20 下沉庭院對室內廊道采光效果

圖21 穿孔鋁板遮陽與自然采光效果

項目利用建筑布局(四個L型規(guī)整的體型)創(chuàng)造空氣的流動,增加自然通風的可能性,有利于夏季利于自然通風,冬季避開主動風向,獲得足夠的日照,塑造園區(qū)良好的室外風環(huán)境。場地內人員活動高度(距地面1.5m處)的區(qū)域風速小于4.0m/s;冬季主導風向北風,平均風速2.4m/s情況下,場地內人員活動高度(距地面1.5m處)的區(qū)域風速小于5.0m/s,符合《綠色建筑評價標準》GB/T 50378-2006的要求。

項目設置二氧化碳濃度傳感器,進行二氧化碳濃度控制,根據(jù)CO2濃度控制新風機組風機變速運行,新風機組均自帶風機變頻控制模塊,在節(jié)能的同時保證足夠的新風量,使室內二氧化碳濃度小于900 PPM。

地下一層送風機、排風機監(jiān)控,誘導風機啟停監(jiān)控,CO探測器超限報警與地下停車場送排風機及誘導風機聯(lián)動,系統(tǒng)控制集成后通過總線接入樓宇設備監(jiān)控系統(tǒng)。

圖22 CO傳感器

圖23 CO2與新風聯(lián)動

3.6 運營管理

該項目物業(yè)制定有完善的《節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計管理細則》、《節(jié)能減排管理細則》、《節(jié)水管理細則》等制度,對于節(jié)約用電進行了詳細的規(guī)定。項目建筑智能化系統(tǒng)定位合理,信息網絡系統(tǒng)功能完善,運行安全可靠。主要包括綜合布線系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、智能一卡通系統(tǒng)、建筑物集成管理系統(tǒng)等,實現(xiàn)了“智能辦公”為人服務和“以人為本”的理念。

圖24 中控室(園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng))

圖25 設備監(jiān)控系統(tǒng)

圖26 集成管理系統(tǒng)

項目投入運行期間以來,物業(yè)單位專門制定了《冷水機組設備(設施)運行管理細則》,根據(jù)《公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》要求,定期清洗系統(tǒng)的過濾網和過濾器,保證送風、送水管道的通暢。

項目在室外場地、建筑入口、電梯廳等處設置分類收集垃圾桶,生活垃圾進行日產日清,每日消殺,無異味、無遺撒,營造了良好的運行環(huán)境。

4 效益分析

項目將可持續(xù)發(fā)展的理念貫穿于規(guī)劃設計、建筑設計、建材選擇、施工、物業(yè)管理過程,營造出人與自然、資源與環(huán)境、人與室內環(huán)境的和諧發(fā)展。

(1)經濟效益

根據(jù)北京市民用建筑能耗指標要求,辦公建筑單位建筑面積年能源消耗折標煤為20.1kgce/㎡·a。根據(jù)目前實際運行情況,該項目年節(jié)約單位建筑面積能耗為4.82 kgce/㎡·a,全年用電量約為880萬千瓦時,年單位建筑面積用電量約為56千瓦時,相比北京市辦公建筑單位建筑面積電力能耗指標,該項目每年節(jié)約電量約為78萬千瓦時,按北京市郊區(qū)非居民商業(yè)平段電價0.8345元/千瓦時,每年節(jié)約電費約為65萬元。

(2)環(huán)境效益

本項目通過綜合利用高性能圍護結構、高性能空調設備、太陽能熱水技術、高效照明燈具、能耗監(jiān)測系統(tǒng)等設計措施,大大降低了運行能耗。全年節(jié)約標煤925.63噸,每年可減排CO22286.35噸、SO218.43噸、粉塵9.3噸。

(3)社會效益

項目綜合采用多種綠色建筑技術措施,從而為建筑使用者提供便捷、健康、舒適的辦公環(huán)境。為園區(qū)類綠色建筑在北京市乃至我國其他地區(qū)的發(fā)展起到了良好的示范效應。