1.0.1為貫徹國家節約能源政策和認真執行國家《公共建筑節能設計標準》GB50189—2005,根據山東地區氣候特點和具體情況,制定本標準。

1.0.2本標準適用于山東地區新建、擴建和改建的公共建筑節能設計。

1.0.3按本標準進行的建筑節能設計,在保證相同環境參數條件下,與未采取節能措施前相比,全年采暖、通風、空氣調節和照明的總能耗應減少50%。公共建筑的照明節能設計應符合國家現行標準《建筑照明設計標準》GB50034—2004的有關規定。

1.0.4公共建筑的節能設計,除應符合本標準的規定外,尚應符合國家現行有關標準的規定。

2術語

2.0.1透明幕墻transparent curtain wall

可見光可直接透射入室內的幕墻。

2.0.2可見光透射比visible transmittance

透過玻璃(或其它透明材料)的可見光光通量與投射在其表面上的可見光光通量之比。

2.0.3建筑物體形系數(S)shape coefficient of building

建筑物與室外大氣接觸的外表面積與其包圍的體積的比值。 外表面積中不包括地面的面積。

2.0.4圍護結構熱工性能權衡判斷building envelope trade-off option

當建筑設計不能完全滿足規定的圍護結構熱工設計要求時, 計算并比較參照建筑和所設計建筑的全年采暖和空氣調節能耗或圍護結構冬季采暖能耗, 判定圍護結構的總體熱工性能是否符合節能設計要求。

2.0.5參照建筑reference building

對圍護結構熱工性能進行權衡判斷時,作為計算建筑的全年采暖和空氣調節能耗或圍護結構冬季采暖能耗用的假想建筑。

2.0.6設計建筑designing building

正在設計的、需要進行節能權衡判斷的建筑。

2.0.7遮陽系數(SC)sunshading coefficient

實際透過窗玻璃的太陽輻射得熱與相同入射條件下透過3mm厚玻璃的太陽輻射得熱之比值。無因次。

2.0.8窗墻面積比area ratio of window to wall

某一朝向的外窗(包括透明幕墻)總面積,與同朝向墻面總面積(包括窗面積在內)之比。無因次。

2.0.9圍護結構傳熱系數(K)overall heat transfer coefficient of

building envelope

圍護結構兩側空氣溫差為1K,在單位時間內通過單位面積圍護結構的傳熱量為圍護結構傳熱系數。單位為W/(m2·K)。

2.0.10外墻平均傳熱系數(Km)average heat transfer coefficient of exterior wall

外墻主體部位傳熱系數與結構性熱橋部位傳熱系數按照傳熱面積的加權平均值,為外墻平均傳熱系數。單位為W/(m2·K)

2.0.11空氣調節air conditioning

簡稱空調。為滿足生活、生產要求,改善勞動衛生條件,用人工的方法使室內空氣溫度、濕度、潔凈度、氣流速度以及空氣品質達到一定要求的技術集成。一般由冷熱源、管網和空調末端等組成。

2.0.12分層空氣調節stratificated air conditioning

特指僅使高大空間下部工作區的空氣參數滿足要求的空氣調節方式。

2.0.13集中采暖central heating

熱源和散熱設備分別設置,由熱源通過管道向各個房間或各個建筑供給熱量的采暖方式。

2.0.14耗電輸熱比(EHR)ratio of electricity consumption to transferied heat quantity

在采暖室內外計算溫度條件下,全日理論水泵輸送耗電量與全日系統供熱量的比值。兩者取相同單位,無因次。

2.0.15輸送能效比(ER)ratio of axial power to transferied heat quantity

空調冷熱水循環水泵在設計工況點的軸功率,與所輸送的顯熱交換量的比值。無因次。

2.0.16名義工況制冷性能系數(COP)refrigerating coefficient of performance

在名義工況下,制冷機的制冷量與其凈輸入能量之比。無因次。

2.0.17綜合部分負荷性能系數(IPLV)integrated part load value

用一個單一數值表示的空調用冷水機組部分負荷效率指標,它基于機組部分負荷時的性能系數值、按照機組在各種負荷下運行時間的加權因素,通過計算獲得。無因次。

2.0.18名義工況制熱能效比(EER) heating energy-efficiency ratio

在名義工況下,熱泵機組的制熱量與其凈輸入能量之比。無因次。

2.0.19風機的單位風量耗功率(Ws)power comsumption of unit air volume of fan

空調和通風系統輸送單位風量的風機耗功量。單位為W/(m3/h)。

3建筑與建筑熱工設計

3.1建筑設計

3.1.1建筑總平面布置和平面設計,宜利用冬季日照,減少夏季得熱和充分利用自然通風。

3.1.2建筑的主體朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房間宜避開冬季主導風向(北向、東北向)和夏季最大日射朝向(西向)。

3.1.3建筑的體形系數應小于或等于0.4。當不能滿足本條文規定時,必須按本標準第3.4節的規定進行圍護結構熱工性能的權衡判斷。

3.1.4建筑每個朝向的窗(包括透明幕墻)墻面積比均不應大于0.7。當窗(包括透明幕墻)墻面積比小于0.4時,玻璃(或其它透明材料)的可見光透射比不應小于0.4。當不能滿足本條文規定時,必須按本標準第3.4節的規定進行圍護結構熱工性能的權衡判斷。

3.1.5外窗可開啟面積不應小于窗面積的30%;透明幕墻應具有可開啟部分或設有通風換氣裝置,可開啟部分的面積不宜小于幕墻面積的15%。

3.1.6的屋頂透明部分的面積不應大于屋頂總面積的20%,且中庭屋的頂透明部分面積不得大于中庭部分屋頂面積的70%。當不能滿足本條文規定時,必須按本標準第3.4節的規定進行圍護結構熱工性能的權衡判斷。

3.1.7設有中庭的公共建筑,夏季宜充分利用自然通風降溫,必要時設置機械排風裝置。

3.1.8人員出入頻繁的外門宜設置門斗或采取其他減少冷風滲透的措施。

3.1.9建筑總平面布置和建筑物內部的平面設計,應合理確定冷熱源和通風空調機房的位置,制冷和供熱機房宜設置在空調負荷的中心。

3.1.10建筑的東、西、南向外窗(包括透明幕墻)宜設置外部遮陽,外部遮陽的遮陽系數按本標準附錄A確定。

3.2圍護結構熱工設計

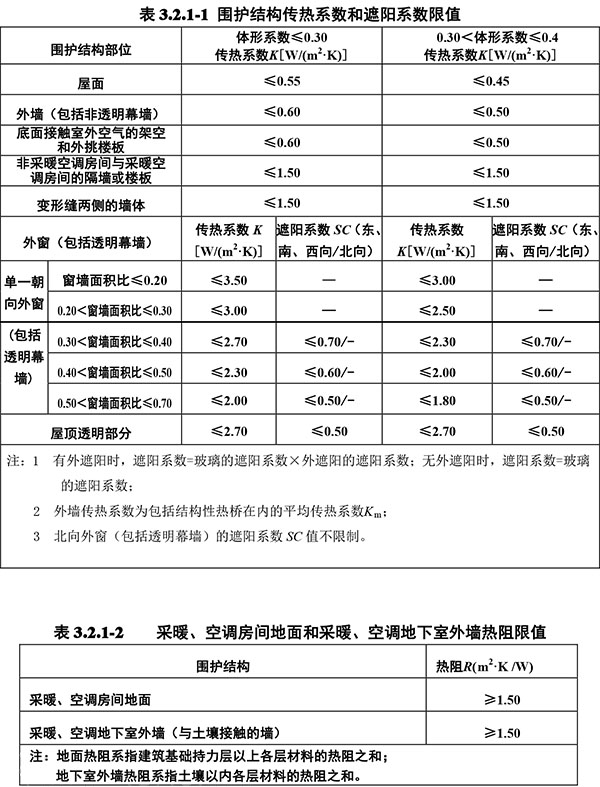

3.2.1圍護結構的熱工性能應符合表3.2.1-1和和3.2.1-2的規定。當第不能滿足本條文規定時,必須按第43.4節的規定進行圍護結構熱工性能的權衡判斷。

3.2.2外墻與屋面等熱橋部位的內表面溫度不應低于室內空氣露點溫度。

3.2.3建筑外窗氣密性能不應低于《建筑外窗氣密性能分級及檢測方法》GB7107規定的4級。其氣密性能分級指標值:單位縫長空氣滲透量為0.50<q1≤1.50[m3/(m·h)];單位面積空氣滲透量為1.50<q2≤4.50[m3/(m2·h)]。

3.2.4透明幕墻整體氣密性能不應低于建筑幕墻國家標準中規定的3級。其氣密性能分級指標值:建筑幕墻開啟部分為0.50<qL≤1.50[m3/(m2·h)];建筑幕墻整體(含開啟部分)為0.50<qA≤1.20[m3/(m2·h)]。

3.3圍護結構的細部構造設計

3.3.1外墻應采用外保溫系統。對下列部位應進行細部構造設計:

1外墻挑出構件及附墻部件,如:陽臺、雨篷、陽臺欄板、空調室外機擱板、附壁柱、凸(飄)窗、裝飾線條、結構性水平(或垂直)遮陽等均應采取隔斷熱橋和保溫措施;

22門窗口周邊外側墻面,應進行保溫處理。

3.3.2宜采取以下增強圍護結構隔熱性能的措施:

1屋頂宜采用通風屋面構造;

2鋼結構等輕體結構體系建筑,其外墻宜采用設置通風間層的構造。

3.3.3外門和外窗的細部設計,應符合以下規定:

1門、窗框與墻體之間的縫隙,應采用高效保溫材料填充并用密封膏嵌縫,不得采用普通水泥砂漿補縫;

2采用全玻璃幕墻時,隔墻、樓板或梁柱與幕墻之間的間隙,應填充保溫材料。

3.3.4變形縫處屋面、外墻的縫隙,應采用高效保溫材料封閉。

3.4圍護結構熱工性能的權衡判斷

3.4.1當設計建筑全部符合本標準強制性條文規定時,可直接判定為公共建筑節能設計,并填寫附錄E中附表E.0.1公共建筑節能設計登記表。

3.4.2權衡判斷:首先計算參照建筑在規定條件下的全年采暖和空氣調節能耗,然后計算設計建筑在相同條件下的全年采暖和空氣調節能耗,當設計建筑的全年采暖和空氣調節能耗小于或等于參照建筑全年采暖和空氣調節能耗時,則判定其圍護結構的總體熱工性能符合節能要求。當所設計建筑的采暖和空氣調節能耗大于參照建筑的采暖和空氣調節能耗時,應調整設計建筑的計算參數并重新計算,直至所設計建筑的采暖和空氣調節能耗不大于參照建筑的采暖和空氣調節能耗。

3.4.3參照建筑的形狀、大小、朝向、內部空間劃分和使用功能應與所設計建筑完全一致。當設計建筑的體形系數大于本標準第3.1.3條規定時,參照建筑的每面外墻應按某一比例縮小,使參照建筑的體形系數符合本標準第3.1.3條的規定。當設計建筑的窗墻面積比大于第3.1.4條規定時,參照建筑的每個窗戶(或每個玻璃幕墻單元)都應按某一比例縮小,使參照建筑的窗墻面積比符合本標準第3.1.4條的規定。當所設計建筑的屋頂透明部分的面積大于本標準第3.1.6條的規定時,參照建筑的屋頂透明部分的面積應按比例縮小,使參照建筑的屋頂透明部分面積符合本標準第3.1.6條的規定。

3.4.4參照建筑外圍護結構的熱工性能參數取值應完全符合本標準第3.1.3、3.1.4、3.1.6、3.2.1條的規定。

3.4.5所設計建筑和參照建筑全年采暖和空氣調節能耗的計算必須按照本標準附錄B的規定進行。

3.4.6當設計建筑不能滿足本標準第3.1.3、3.1.4、3.1.6、3.2.1條中的任何一條規定時,應按以下規定進行圍護結構熱工性能權衡判斷:

1單體建筑面積大于300m2,且全面設置空氣調節系統的公共建筑;

2單體建筑面積大于20000m2的公共建筑;

3單體建筑面積小于或等于20000m2,大于300m2,且不全面設置空氣調節系統的公共建筑,亦可采用簡化的權衡判斷,并按附錄E中附表E.0.2圍護結構熱工性能簡化權衡判斷計算表的規定進行填表計算。

4采暖、通風和空氣調節節能設計

4.1一般規定

4.1.1采暖、空氣調節系統的施工圖設計階段,必須進行熱負荷和逐項逐時的冷負荷計算,并以此作為選擇末端設備、確定管道直徑、選擇冷熱源設備等容量的基本依據。

4.1.2設有空氣調節系統的公共建筑,冬季采暖應根據建筑等級、采暖期天數、能源消耗量和運行費用等因素,經技術經濟綜合分析比較后確定是否另設熱水集中采暖系統。

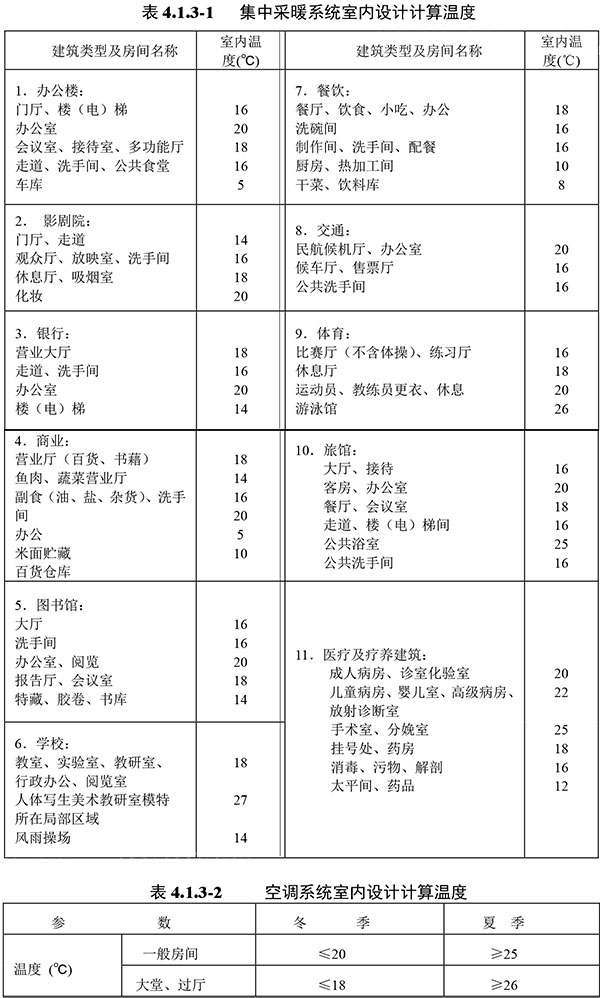

4.1.3集中采暖系統室內設計計算溫度,宜符合表4.1.3-1的規定;空調系統室內設計計算溫度,宜符合表4.1.3-2的規定。

4.1.4冷量和熱量的計量,應符合下列規定:

1采用區域性冷源和熱源時,在每棟公共建筑的冷源和熱源入口處,應設置冷量和熱量計量裝置;

2公共建筑內部歸屬不同單位的各部分,在保證能分室(區)進行室溫調節前提下,宜分別設置冷量和熱量計量裝置。

4.1.5采暖和空調冷熱水循環水泵的流量和揚程,應通過詳細的水力計算,合理確定,并確保水泵的工作點在高效區。

4.1.6采暖與空調水系統的補水定壓點,均宜設在循環水泵的吸入口處。定壓點最低壓力的確定和補水泵的選擇應符合下列規定:

1采暖水系統補水定壓點的最低壓力,宜按照系統最高點壓力高于大氣壓力10kPa確定;空調冷熱水系統補水定壓點的最低壓力,宜按照系統最高點壓力高于大氣壓力5kPa確定;

2補水泵的揚程,應保證補水壓力比系統靜止時補水定壓點的壓力高30~50kPa;

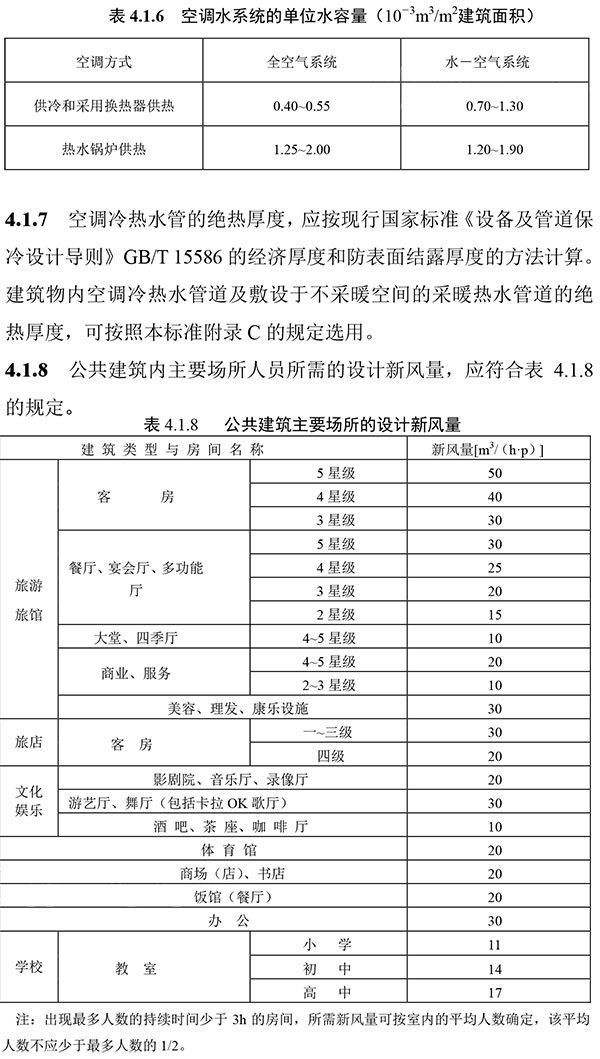

3補水泵的小時流量,宜為空調水系統水容量的5%,不得超過10%。空調水系統的單位水容量可參照表4.1.6估算,室外管線較長時取較大值。

4.2采暖

4.2.1集中采暖系統應采用熱水作為熱媒。

4.2.2集中采暖系統的采暖熱負荷計算,除了應符合《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003的有關規定外,同一熱源系統的各采暖對象,應采用相同的計算方法和標準。

4.2.3公共建筑中的高大空間如大堂、候車(機)廳、展廳等處,宜采用輻射采暖方式,或采用輻射采暖作為補充。

4.2.4集中熱水采暖系統的管路,宜按南、北向分環供熱原則進行布置,并分別設置室溫調控裝置。

4.2.5集中熱水散熱器采暖系統的設計,應嚴格按照《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003的規定進行水力平衡計算,且應通過各種措施使各并聯環路之間的計算壓力損失相對差額不大于15%。常用的系統制式如下:

1上供下回垂直雙管系統;

2下供下回水平雙管系統;

3上供下回垂直單雙管系統;

4上供下回全帶跨越管的垂直單管系統;

5下供下回全帶跨越管的水平單管系統。

4.2.6集中熱水采暖系統每組(或每個房間的)散熱器或地面輻射采暖每個環路,應配置與系統特性相適應的、調節性能可靠的自力式溫控閥或手動調節閥。

4.2.7散熱器的散熱面積,應根據熱負荷計算確定。確定散熱器所需散熱量時,應扣除室內明裝管道的散熱量。

4.2.8散熱器宜采用上進下出、同側連接的明裝方式,其外表面應涂刷非金屬性涂料。

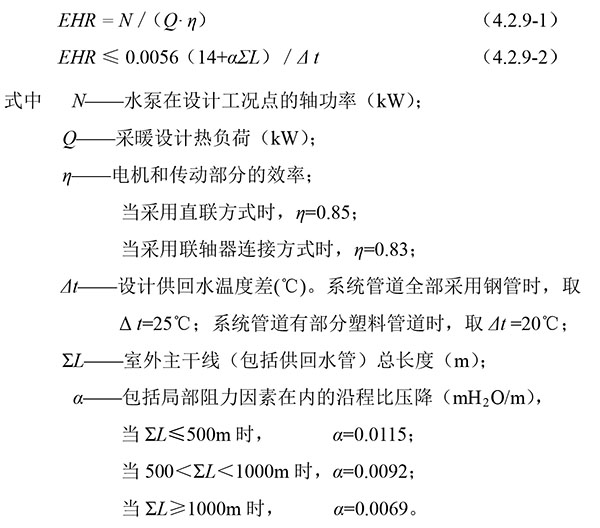

4.2.9集中熱水采暖系統熱水循環水泵的耗電輸熱比(EHR),應符合下式要求:

4.3空氣調節

4.3.1公共建筑內存在需要常年供冷的建筑內區時,空調系統的設計應符合下列節能要求:

1應根據室內進深、分隔、朝向、樓層以及圍護結構特點等因素,劃分建筑物空氣調節內、外區;

2內、外區宜分別設置系統或末端裝置;

3對有較大內區且常年有穩定的大量余熱的辦公、商業等建筑,有條件時,宜采用水環熱泵等能夠回收余熱的空氣調節系統;

4當建筑物內區空間采用全空氣系統時,冬季和過渡季應最大限度地采用新風作冷源,冬季不應使用制冷機供應冷水。

調新風比的措施,同時設計與新風量調節相適應的排風系統。新風量的控制與工況的轉換,宜采用新風和回風的焓值控制方法。可調新風比的設計應符合下列要求:

1對一般公共建筑的定風量全空氣空調系統,可達到的最大總新風比,應不低于50%;

2人員密集的大空間和內區所有的定風量全空氣空調系統,可達到的最大總新風比,應不低于70%。

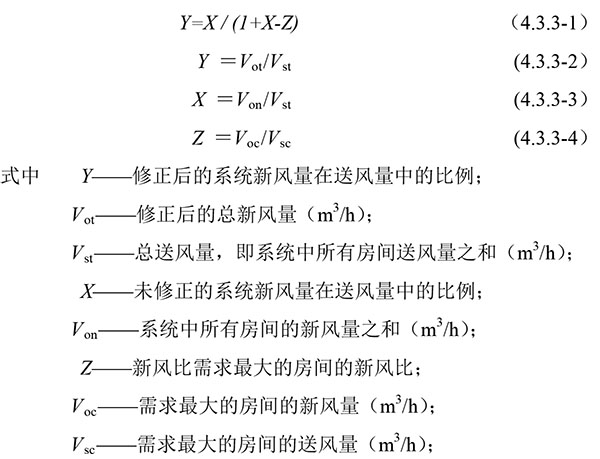

4.3.3當一個空氣調節風系統負擔多個使用空間時,系統的新風量應按下列公式計算確定。

4.3.4在人員密度相對較大且變化較大的房間,宜采用新風需求控制。即根據室內CO2濃度檢測值增加或減少新風量,使CO2濃度始終維持在衛生標準規定的限值內。

4.3.5使用時間、溫度、濕度等要求條件不同和新風比相差懸殊的空氣調節區,不應劃分在同一個空氣調節風系統中。

4.3.6房間面積或空間較大、人員較多或有必要集中進行溫、濕度控制的空氣調節區,其空氣調節風系統宜采用全空氣空調系統,不宜采用風機盤管系統。

4.3.7建筑空間高度大于或等于10m、且體積大于10000m3時,宜采用分層空調系統。

4.3.8設計全空氣空調系統并當功能上無特殊要求時,應采用單風管送風方式。

4.3.9下列全空氣空調系統宜采用變風量空氣調節系統:

1同一個空氣調節風系統中,各空調區的冷、熱負荷差異和變化大、低負荷運行時間較長,且需要分別控制各空調區溫度;

2建筑內區全年需要送冷風。

4.3.10設計變風量全空氣空調系統時,宜采用變頻自動調節風機轉速的方式,并應在設計文件中標明每個變風量末端裝置的最小送風量。

4.3.11當采用人工冷、熱源對空氣調節系統進行預熱或預冷運行時,新風系統應能關閉;當采用室外空氣進行預冷時,應盡量利用新風系統。

4.3.12設計風機盤管系統加新風系統時,新風宜直接送入各空氣調節區,不宜經過風機盤管機組后再送出。

4.3.13建筑頂層、或者吊頂上部存在較大發熱量、或者吊頂空間較高時,不宜直接從吊頂內回風。

4.3.14采用風機盤管加集中新風系統,宜具備可在不同季節采用不同新風量的條件。

4.3.15選配空氣過濾器時,應符合下列要求:

1粗效過濾器的初阻力小于或等于50Pa(粒徑大于或等于5.0μm,效率:80%>E≥20%);終阻力小于或等于100Pa;

2中效過濾器的初阻力小于或等于80Pa(粒徑大于或等于1.0μm,效率:70%>E≥20%);終阻力小于或等于160Pa;

3全空氣空調系統的過濾器,應能滿足全新風運行的需要。

4.3.16空氣調節風系統應限制土建風道的使用,如使用應符合下列規定:

1不應采用土建風道作為空氣調節系統的送風道和已經過冷、熱處理后的新風送風道;

2當條件受限只能使用土建風道時,必須采取嚴格的防漏風和絕熱措施。

4.3.17空氣調節冷、熱水系統的設計應符合下列節能要求:

1除空氣處理過程需要采用噴水室處理或水蓄冷等情況外,均應采用閉式循環水系統;

2只要求按季節進行供冷和供熱轉換的空氣調節系統,應采用兩管制水系統;

3當建筑物內有些空氣調節區需全年供冷水,有些空氣調節區則冷、熱水定期交替供應時,宜采用分區兩管制水系統;

4系統較小或各環路負荷特性或壓力損失相差不大時,宜采用一次泵系統;在經過包括設備的適應性、控制系統方案等技術論證后,在確保系統運行安全可靠且具有較大的節能潛力和經濟性的前提下,一次泵可采用變頻調速方式;

5系統較大、阻力較高、各環路負荷特性或壓力損失相差懸殊時,應采用二次泵系統;二次泵宜根據流量需求的變化采用變速變流量調節方式;

6應通過合理劃分區域和布置環路,并進行水力平衡計算,減少各并聯環路之間壓力損失的相對差值。當相對差值大于15%時,應在計算的基礎上,根據水力平衡要求配置必要的水力平衡裝置;

7冷水機組的冷水供、回水設計溫差不應小于5℃。在技術可靠、經濟合理的前提下宜盡量加大冷水供、回水溫差;

8空氣調節水系統的定壓和膨脹,宜采用高位膨脹水箱方式;

9空調水系統底部最低點的工作壓力不大于1.0MPa時,其水系統豎向可不分區。

4.3.18選擇兩管制空氣調節冷、熱水系統的循環水泵時,冷水循環水泵和熱水循環水泵宜分別設置。

4.3.19空氣調節冷卻水系統設計應符合下列要求:

1具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻等水處理功能;

2冷卻塔應設置在空氣流通條件好的場所;

3冷卻塔宜采用變頻調速風機。

4.3.20空氣調節系統送風溫差應根據焓濕圖(h-d)表示的空氣處理過程計算確定。空氣調節系統采用上送風氣流組織形式時,宜加大夏季設計送風溫差,并應符合下列規定:

1送風高度小于或等于5m時,送風溫差不宜小于5℃;

2送風高度大于5m時,送風溫差不宜小于10℃;

3采用置換通風方式時,不受限制。

4.3.21有條件時,空氣調節送風宜采用通風效率高、空氣齡短的置換通風型送風模式。

4.3.22除特殊情況外,在同一個空氣處理系統中,不應同時有加熱和冷卻過程。

4.3.23建筑內空調與通風系統的設計,應符合下列節能要求:

1風系統的作用半徑不宜過大;

2高層建筑單一風系統所負擔的層數不宜超過10層;

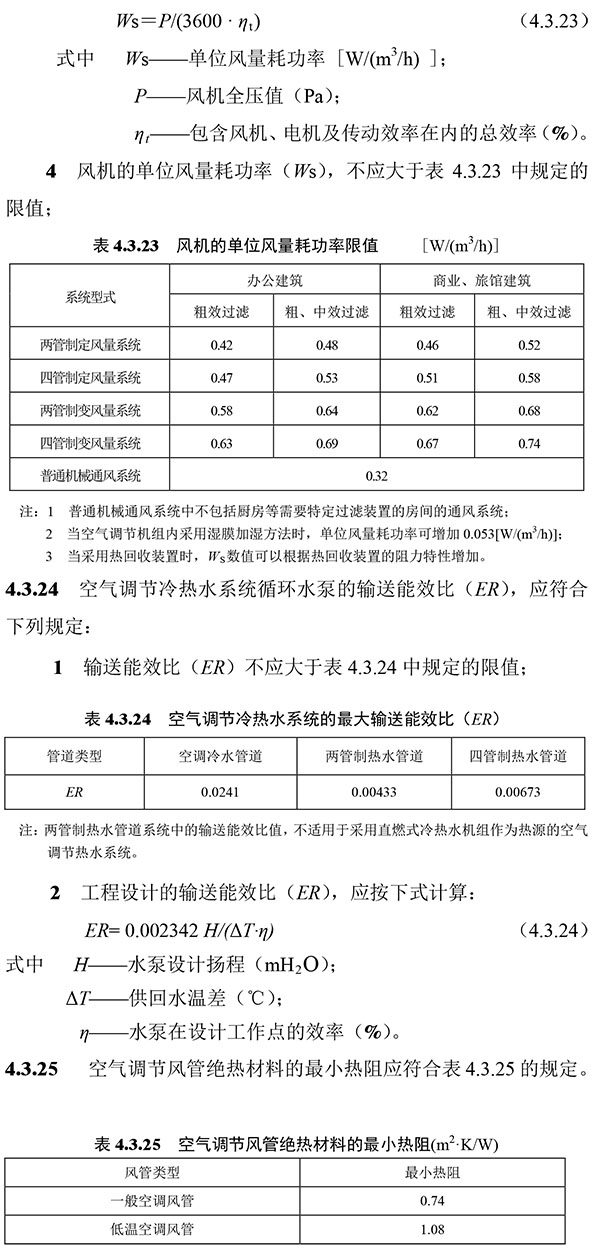

3風機的單位風量耗功率(Ws),應按下式計算:

4.3.26空氣調節保冷管道的絕熱層外,應設置隔汽層和保護層。

4.4通風

4.4.1公共建筑的通風,應符合以下節能原則:

1應優先采用自然通風排除室內的余熱、余濕或其他污染物;

2體育館比賽大廳等人員密集的高大空間,應具備全面使用自然通風的條件,以滿足過渡季非比賽活動的需要;

3當自然通風不能滿足室內空間的通風換氣要求時,應設置機械送風系統、機械排風系統或機械送排風系統;

4應盡量利用通風消除室內余熱余濕,以縮短需要冷卻處理的空調新風系統的使用時間;

5建筑物內產生大量熱濕以及有害物質的部位,應優先采用局部排風,必要時輔以全面排風。

4.4.2建筑中廳應能夠利用自然通風排除上部的高溫空氣,必要時可設置機械排風裝置。

4.4.3集中空調系統的排風熱回收,應符合以下規定:

1風機盤管加新風系統,全樓設計最小新風量大于或等于20000m3/h時,應設集中排風系統,并至少有總新風量的40%設置熱回收裝置;

2送風量大于或等于3000m3/h的直流式空氣調節系統,且新風與排風的溫度差大于或等于8℃,應至少總風量的70%設置熱回收裝置;

3設計新風量大于或等于4000m3/h的空氣調節系統,且新風與排風的溫度差大于或等于 8℃,宜設置熱回收裝置;

4.4.5有人員長期停留且不設置集中新風、排風系統的空氣調節房間,宜在各空氣調節區(房間)分別安裝帶熱回收功能的雙向換氣裝置。

4.5空氣調節與采暖系統的冷熱源

4.5.1空氣調節與采暖系統的冷、熱源宜采用集中設置的冷(熱)水機組或供熱、換熱設備。機組或設備的選擇應根據建筑規模、使用特征,結合當地能源結構及其價格政策、環保規定等,按下列原則通過綜合論證后確定:

1具有城市供熱、區域供熱或工廠余熱時,宜作為采暖或空氣調節的熱源;

2在有熱電廠的地區,宜推廣利用電廠余熱的供熱供冷技術;

3在有充足的天然氣供應的地區,宜推廣應用分布式熱電冷聯供和燃氣空調技術,實現電力和天然氣的削峰填谷,提高能源的綜合利用率;

4具有多種能源(熱、電、燃氣等)的地區,宜采用復合式能源供冷供熱;

5有天然水資源或地熱源可供利用時,宜采用水(地)源熱泵供冷供熱。

4.5.2除符合下列情況之一外,不得采用電熱鍋爐、電熱水器作為直接采暖和空氣調節系統的熱源:

1電力充足、供電政策支持和電價優惠地區的建筑;

2以供冷為主,采暖負荷較小且無法利用熱泵提供熱源的建筑;

3無集中供熱與燃氣源,用煤、油等燃料受到環保或消防嚴格限制的建筑;

4夜間可利用低谷電進行蓄熱、且蓄熱式電鍋爐不在日間用電高峰和平段時間啟用的建筑;

5利用可再生能源發電地區的建筑。

4宜設置跨越熱回收裝置的旁通風管。

4.4.4排風熱回收裝置的選用,應按以下原則確定:

1排風熱回收裝置(全熱和顯熱)的額定熱回收效率不應低于60%。

2冬季也需要除濕的空調系統,應采用顯熱回收裝置;

3根據衛生要求新風與排風不應直接接觸的系統,應采用顯熱回收裝置;

4其余熱回收系統,宜采用全熱回收裝置;

4.5.3燃油、燃氣、燃煤鍋爐的選擇和鍋爐房內鍋爐的配置,應符合以下節能要求:

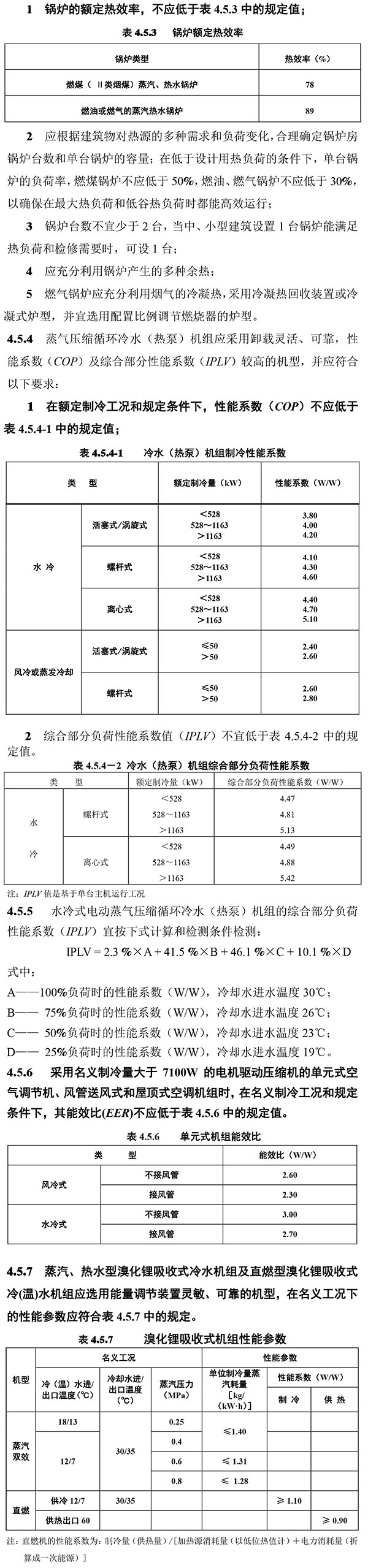

1鍋爐的額定熱效率,不應低于表4.5.3中的規定值;

4.5.8當冬季運行性能系數低于1.8時或具有集中熱源、氣源時不應采用空氣源熱泵機組供熱。

注:冬季運行性能系數=冬季室外空調計算溫度時的機組供熱量(W)/機組輸入功率(W)。

4.5.9冷水(熱泵)機組的單臺容量及臺數的選擇,應能適應空調負荷全年變化規律,滿足季節及部分負荷要求。當空調冷負荷大于528kW時不宜少于2臺。

4.5.10采用蒸汽為熱源時,暖通空調系統的用汽設備產生的凝結水,技術、經濟合理時應回收。凝結水回收系統應優先采用閉式系統。

4.5.11對于冬季或過渡季存在一定量的供冷需求的建筑,經技術經濟分析合理時應利用冷卻塔提供空調冷水。

4.5.12當冷卻塔和冷卻水循環泵的高差大于10m時,不應采用在冷卻水循環泵處設置低位開式冷卻水箱的冷卻水循環系統。

4.6監測與控制

4.6.1集中采暖與空調系統,應進行監測與控制。其內容可包括參數檢測、參數與設備狀態顯示、自動調節與控制、工況自動轉換、能量計量以及中央監控與管理等,具體內容應根據建筑功能、標準、系統類型等因素,通過技術經濟比較確定。

4.6.2間歇運行的空調系統,宜設自動啟停控制裝置;控制裝置應具備按照預定時間進行最優啟停的功能。

4.6.3建筑面積20000m2以上,且全面設置空調系統的建筑,在條件許可的情況下,其空調系統、通風系統、冷熱源系統,宜采用直接數字控制系統(DDC系統)。

4.6.4冷、熱源系統的控制應滿足下列基本要求:

1對系統的冷、熱量(瞬時值和累計值)進行監測,冷水機組優先采用由冷量優化控制運行臺數的方式;

2冷水機組或熱交換器、水泵、冷卻塔等設備連鎖啟停;

3供、回水溫度及壓差的控制或監測;

4設備運行狀態的監測及故障報警;

5技術可靠時,宜考慮冷水機組出水溫度優化設定;

6集中采暖系統的熱源,應采用根據室外氣象條件自動調節供水溫度的裝置。

4.6.5總裝機容量較大、數量較多的大型工程冷、熱源機房,宜采用機組群控方式,通過優化組合確定設備運行臺數,達到系統整體節能的目的。

4.6.6空調冷卻水系統應滿足下列基本控制要求:

1冷水機組運行時,冷卻水最低回水溫度的控制;

2冷卻塔風機的運行臺數控制或風機調速控制;

3采用冷卻塔供應空調冷水時的供水溫度控制;

4排污控制。

4.6.7空調風系統和空氣處理機組應滿足下列基本控制要求:

1空氣溫、濕度的監測和控制;

2采用定風量全空氣空調系統時,宜采用變新風比焓值控制方式;

3采用變風量系統時,風機應優先采用變速控制方式;

4設備運行狀態的監測及故障報警;

5需要時,設置盤管防凍保護;

6過濾器超壓報警或顯示。

4.6.8下列系統的循環水泵,應采用自動變速控制方式:

1二次泵空氣調節水系統負荷側的二次泵;

2采用水—水或汽—水熱交換器間接供冷供熱循環水系統,負荷側的二次水循環泵。

4.6.9對于末端變水量系統中的風機盤管,應采用電動溫控閥和三擋風速結合的控制方式。

4.6.10以排除房間余熱為主的通風系統,宜設置通風設備的溫控裝置。

4.6.11地下停車庫的通風系統,宜根據使用情況對通風機設置定時啟停(臺數)控制或根據車庫內的CO濃度進行自動運行控制。

4.6.12使用集中空調系統的公共建筑,宜設置分樓層、分室內區域、分用戶或分室的冷、熱量計量裝置;建筑群的每棟公共建筑及其冷、熱源站房,應設置冷、熱量計量裝置。